初创时期:新民中学

1962年6月,为了贯彻党中央的关于两腿走路的办学方针,市教育局决定在市内创办一所私立中学,以缓解小学毕业升学难的状况,动员市工商界热心办学人士拿出一部份定息,作为该校的创办资金,并指定筹建工作由林锦棠老师和同在六中任教的杨焕章老师二人牵头,同市工商联具体协商。工商联代表为原工商联主任方恭敏以及几位委员,热心办学人士吴百亨、张有才、黄国定、余毅夫等人。

经过多次讨论协商,取“新生的民办中学”之意而定校名为“新民中学”。资金由工商联集资解决,校址暂借温一中分部(即原建华校址)第一期经费为人民币伍万元,由工商联筹措划拨(其中大部份由吴百亨先生赞助)。为了更好地发挥工商办的办学积极性,决定成立校董会并推举当时的工商联主任方恭敏先生为董事长。市局指派原大门中学校长周俊明任副校长兼副书记,原洞头中学教导主任沈章友任教导主任。

1962年9月1日完成各项筹备工作,新民中学按时开办。第一届招收新生六个班,计约三百多人。

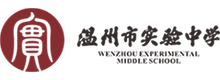

校董:方恭敏

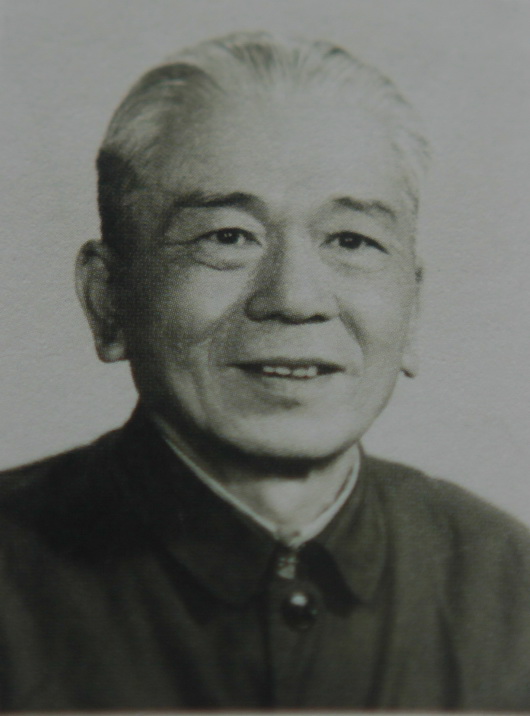

校董:吴百亨

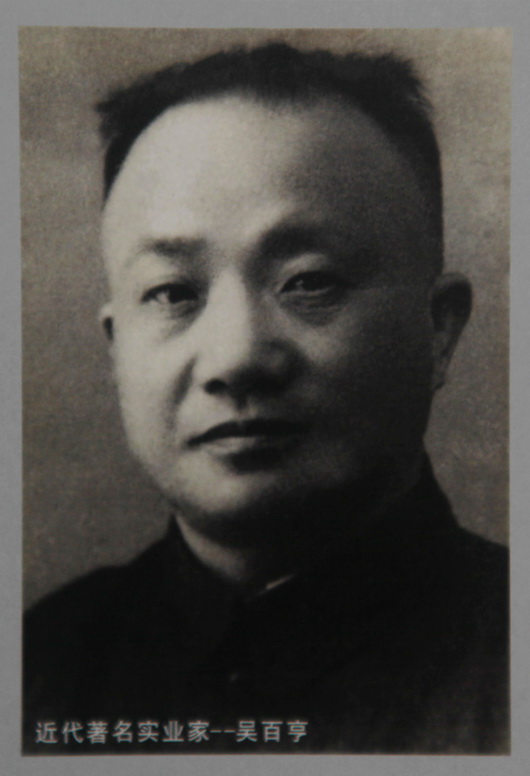

新民中学四位教师光荣支疆

新民中学学生下乡参加劳动

文革时期:工读一中

1965年“文革”前夕,国家停发定息,民办新民中学经费来源告断。后根据市教育局指示,实行半工半读教育,乃将新民中学改为“工读一中”。

市教育局想方设法调拨破旧机械设备,创办了机电厂,分设金工、焊接两个车间,陆续招用技工二十多人,从事开展对外加工业务。校办厂肩负着双重使命,既要贳彻执行党的教育与生产劳动相结合的方针,又要做到“以厂养校”的要求。

校领导调动了全厂职工生产积极性,自觉主动加班加点。当时对温州面砖厂、电机厂、塑料厂、日陶厂和梧埏胶木厂委托的加工业务,均按时按量按质完成,经济效益颇高,能按月上缴学校经费六百元至一千二百元,基本上达到“以厂养校”要求。

行政人员下车间劳动

师生在镇流器绕线车间劳动

步入正轨:温州十中

1971年,经市人民政府批准,工读一中改名温州第十中学。

体制改变之后,上级部门不断充实学校领导力量,健全组织机构,改善办学条件,一个环境优美的中学校园终于形成。

80年代的校园

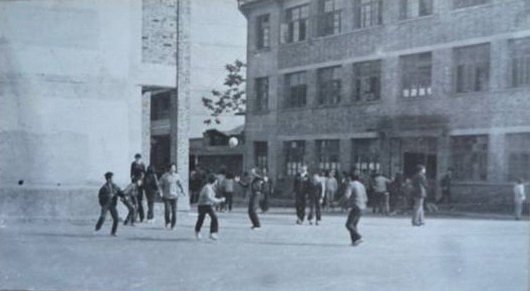

80年代的操场

红专教学楼,1972年在操场西北面兴建,86年由两层加盖为三层。

美术楼(三层),建于1987年,原址为食堂、幼儿园。

图书实验楼,1990年建于操场西南角(现名国际楼)。

90年代的十中校园模型

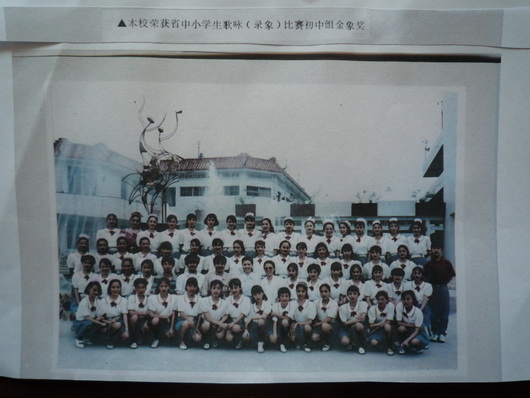

在走向正轨化的道路上,学校也不断端正办学方向,以全面发展,提高学生素质为目标,加强管理,从严治校,教育教学质量不断提高,曾荣获省“军民共建文明先进单位”、“科技活动先进学校”、“实验管理先进学校”、“电化教育先进学校”、鹿城区“文明卫生单位”等称号。

学雷锋活动

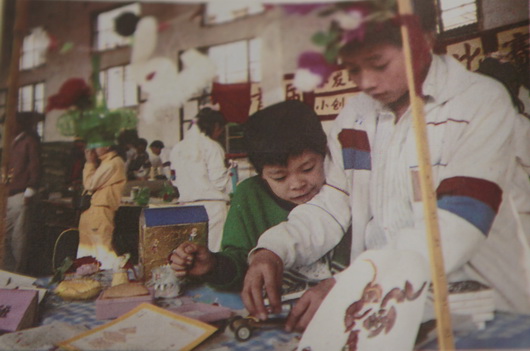

科技节活动

交通知识教育

庆祝香港回归

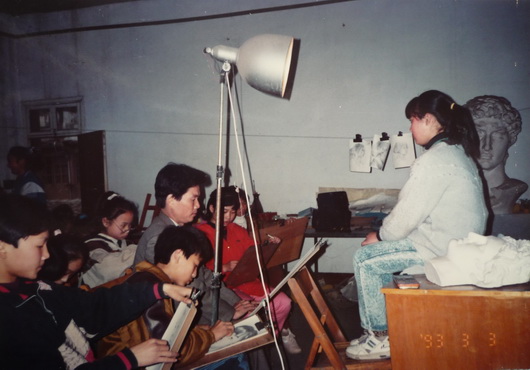

美术兴趣课外活动

开设电脑课

获市中学生田径运动会初中组团体第一名

退协94年“老人节”留念

1996年,市长钱兴中(右二)和教委主任潘龙俊(右一)来温州十中视察指导。

1997年,市政府决定温州十中和温州市实验中学联合办学。