12月2日,原温州市新民中学、温州市第一工读中学老三届(1966-1968届)校友四十多人回到当年的道后巷,回到温州市实验中学广场西区校园探访母校,寻找青春的记忆,见证母校的发展。

温州市新民中学创办于1962年,校园在道后巷,即现在的广场后巷。这个校园就是温州六中(建华中学、温州二初)曾经使用过的校园,也就是清末孙诒让创办的永嘉蚕学馆(蚕桑学校)的旧址。

永嘉蚕学馆及关帝庙(图)

1960年,六中的校园与温州一中分部互换校园,六中整体搬迁到原东公廨13号(即中山书院旧址)的校园,而道后的校园则归温州一中所有。但1961年温州一中停办初中后,道后的校园基本闲置着。

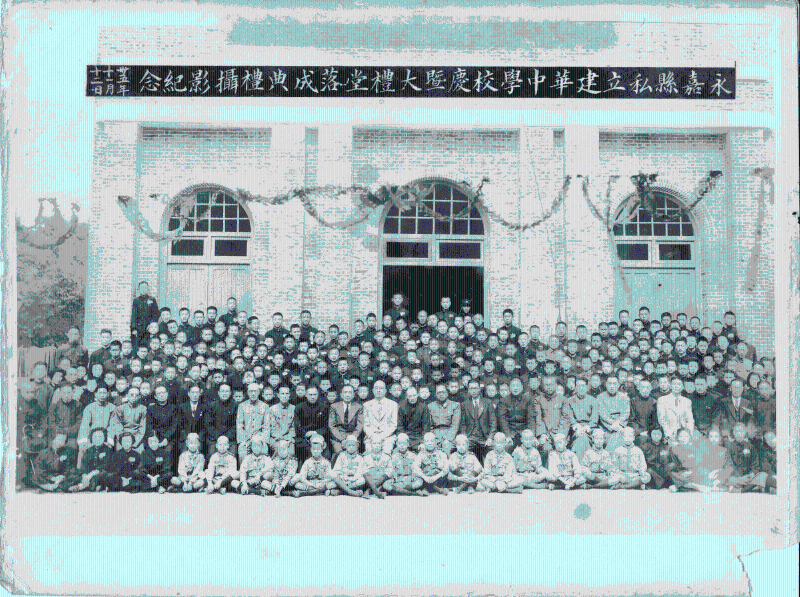

原建华中学大礼堂

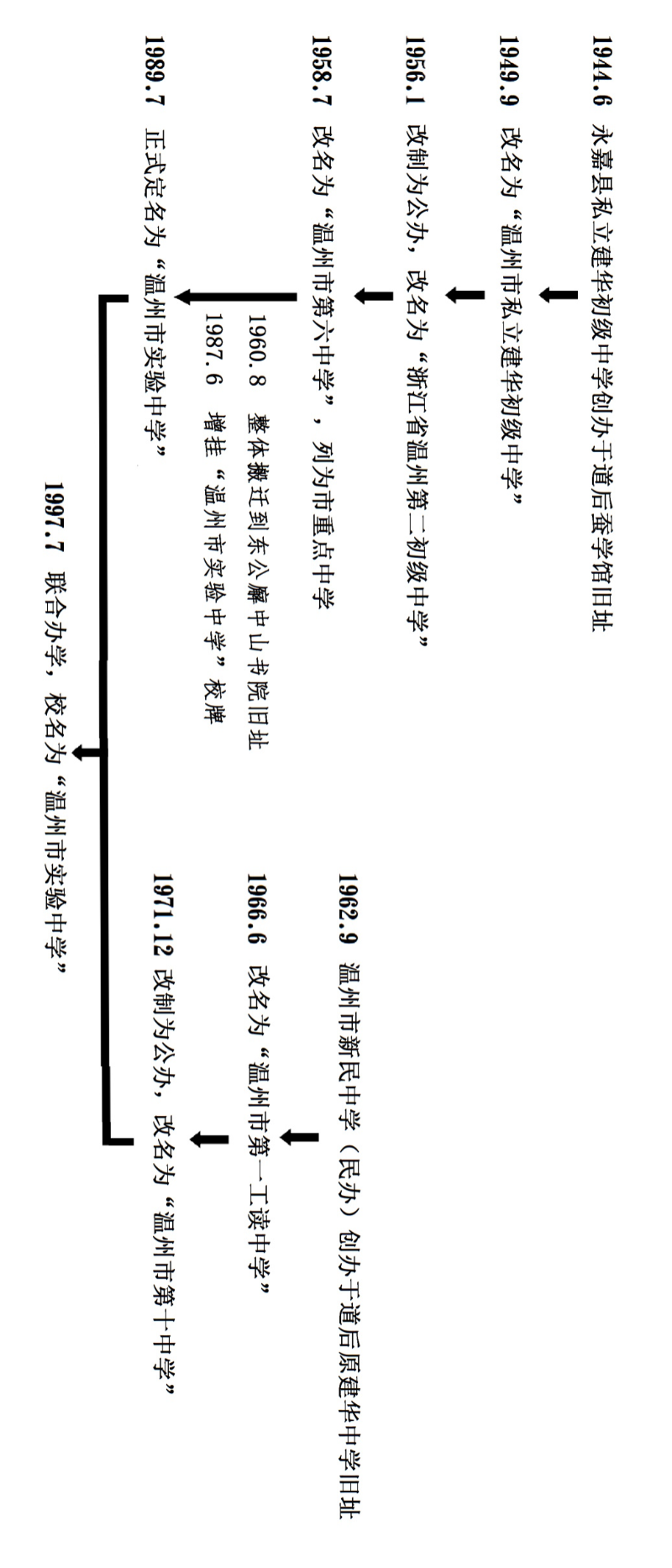

1962年,随着市区人口剧增,市政府为了缓解市区小学毕业生升学难问题,在道后校园中创办了“新民中学”。1966年6月,新民中学改称“温州市第一工读中学”,简称“工读一中”。1971年12月,“工读一中”改为“温州市第十中学”。1989年,温州六中正式改名为“温州市实验中学”。1997年7月,温州十中与温州市实验中学联合办学,校名为温州市实验中学。这一段办学历史参见下图:

“老三届”指1966届、1967届、1968届三届初、高中学生。

1966年5月,文化大革命开始。6月,中央下达文件,暂停全国高考、中考等升学考试,所有学校“停课闹革命”,所有在校学生全部参加文化大革命运动。因此,66届学生还没有毕业,67届、68届学生还没有按学制学完三年课程,就投身于文化大革命中了。1967年10月,中央发出“复课闹革命”的通知,全国各地大、中、小学陆续复课。66届、67届、68届大部分学生重新回到校园,至1968年年底,三届学生同时毕业,称为“老三届”。

1968年12月,毛泽东主席发出指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育。”一场轰轰烈烈的知识青年上山下乡运动在全国范围内迅猛而长久地开展起来。老三届学生离校后大部分都成为了“知青”,有的到农村人民公社生产队插队当“社员”,有的到各地农、林、牧场当职工,还有一大批加入支边行列,到新疆、内蒙古、黑龙江、云南、广西等边远地区加入生产建设兵团参加开荒垦边劳动。

这次回访母校的老三届校友,既经历了文化大革命,也经历了学校的变迁。

新民中学是由温州市工商联一批工商界人士成立董事会,出资举办的民办中学。开办资金主要由吴百亨先生赞助,日常经费主要来自董事会成员捐献的国家定息(即1956年对私营工商业实行公私合营后,国家按资本额付给原私营工商业主的股息)。1965年,国家停发定息,校董会解散,学校失去了资金来源。为解决新民中学办学经费问题,市教育局指示学校创办校办厂,以实现办学经费自助自足。于是学校创办了温州市第一家校办工厂——新民中学机电厂,招用二十多名技工,设金工、焊接两个车间,对外承接加工业务。学生实行半工半读制度,师生参与校办厂劳动。在大家齐心努力下,校办厂的生产达到一定规模,收到较好的经济效益,利润按月上交学校,作为学校日常经费,基本达到“以厂养校”的要求。1966年6月,上级根据学校的实际情况,将校名改为“温州市第一工读中学”。

所以,这批老三届校友入学时,学校叫“新民中学”,后来学校就叫“工读一中”了。他们当年都在校办厂里做过工。其中1967、1968届共四个班学生每周一天集体到雪山苗圃参加农业劳动。

当年的工读一中学生在校办厂做工

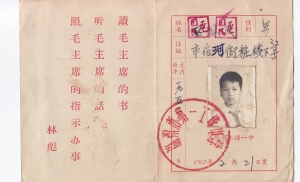

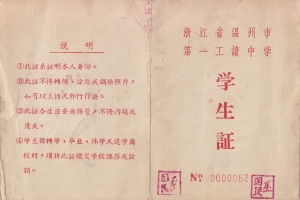

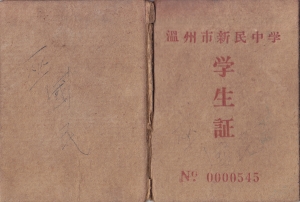

下面是68届巫国民(铭)校友的两本学生证,一本是新民中学的,一本是工读一中的,其实是同一所学校。

回到母校校园,他们抚今追昔。

这里曾经是熟悉的道后巷,现在叫广场后巷。

校门前,大家都来留个影!我们的母校现在叫温州市实验中学啦!

操场上,他举起了红旗,重温当年的青春岁月。校园面貌都不一样了,但一切又好像是那么的熟悉。

春草塘美术馆,内容这么丰富,真好看!

茶休室里,温州市实验中学原副校长、学校教育发展促进会(校友总会)副秘书长金跃进老师给大家介绍了学校的发展近况和明年八十周年校庆有关筹备情况,并邀请校友们常回母校看看,请校友们多多提供有关校史资料(主要指校友们在校学习期间个人、班级、学校的有关资料,如各类证书、奖状、成绩单、照片等等),或者写一些回忆性文字。校友代表金洪震、胡振霖、林玲玲、杨振东等同学发言。

大家还一起合唱了学生时代的歌曲:我们年轻人,有颗火热的心……

歌声嘹亮激昂,久久回荡在母校的校园里。

短短的小半天回访,大家意犹未尽。回忆与感慨,感恩与自豪,如江河决堤,喷涌而出,又如娟娟细流,静静流淌在时光里,绵绵不绝。

离开校园后,杨振东校友当天就写下了下面的文字:

50多年过去了,我们,老三届,回到了魂牵梦绕的母校——我亲爱的新民中学。想你在无数个花开花落的季节,想你在每个刻骨铭心的日日夜夜。

烟雨蒙蒙道后巷,深深浓浓意难忘。忘不了,那曾经幽静古老的道后小巷,曾经校园里的书声琅琅,队旗猎猎;忘不了,秋风轻拂,曾经的母校门口那散落的片片樟叶;忘不了,老师,敬爱的先生!柔情似水,意志如铁,高山般的背影,大海般的情深意切;忘不了,后院的马达声声,傍晚大操场上落日余晖下的夕阳如血;更忘不了,门口墙上的校纪告诫,还有那块大黑板,还有每当上课了,传达室老张伯手中的铜铃不停地使劲地摇曳......忘不了,那些曾经激情燃烧的“新民”岁月。

今天,我们来了,43位昔日新民中学老三届同学,代表532名原在册1966—1968毕业生回访母校。“道后巷”,校门口几乎“涛声依旧”,但校园里所有一切变化地覆天翻,现代化教学大楼,明亮的教室,宽广的大操场,艺术气息浓浓的美术馆……都使我们老校友思绪绵绵,感慨万千!母校,今天的实验中学广场西区,你变美了,变强壮了,生气勃勃,前程宽阔远大。我们新民老三届为你自豪,为你骄傲!

有想念有记挂就好,尤其是在新民老三届同学们晚霞满天的岁月里。

这次回访母校,主要由杨振东等校友策划组织。在此之前,杨振东校友联系温州市实验中学原副校长、学校教育发展促进会(校友总会)副秘书长金跃进老师,表达了原新民中学老三届一批校友想回母校看看的意愿,并于11月27日约了八位校友前来学校与学校教育发展促进会(校友总会)秘书处、校庆办的老师们一起洽淡策划。

这是一场美好的相遇。

岁月不居,时光如流,所有的美好都将应时而至。在八十年校庆到来之际,我们期待更多美好的发生。

摄影 | 翁焕洲 夏 莎 马成方

编辑 | 周洁洁

一审 | 林 斌

二审 | 吕德慧 夏 莎

三审 | 张笃孟 金跃进